「ICってなんとなく聞いたことあるけど、具体的に何なの?」

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、応用情報技術者試験でも頻出の「集積回路(IC)」について、調べた内容を紹介します。

集積回路(IC)とは

IC(Integrated Circuit)は、日本語で「集積回路」と呼ばれ、その名のとおり多くの電子部品を1つの小さなチップ上に集めた回路のことです。

たとえば、以下のような部品が1つのICチップの中にまとめられています。

- トランジスタ(信号のスイッチや増幅に使用)

- 抵抗器(電流制御)

- コンデンサ(電荷の蓄積)

- ダイオード(電流の向き制御)

これらの部品が、シリコンなどの半導体基板の上に微細加工で形成されているのがICです。

なぜICが登場したのか:回路の小型化と信頼性向上

ICが登場する以前、回路は配線板にトランジスタや抵抗器などを手作業で配置して作る「ディスクリート回路」が主流でした。しかしこの方法では、

- 回路が大きくなる

- 配線ミスが起きやすい

- 製造コストが高い

といった問題がありました。

ICの登場により、

- 大量の部品を超小型で実装できる

- 製造コストが大幅に削減される

- 信頼性が向上する

といったメリットが得られ、今やスマホ・パソコン・家電・車など、あらゆる電子機器に不可欠な存在となっています。

ICの中身:主役は「トランジスタ」

ICを構成する中でも特に重要なのがトランジスタです。ICは数十億個ものトランジスタを内部に持っており、これが論理演算や記憶などを可能にしています。

トランジスタとは?

トランジスタは、簡単に言えば電気のスイッチや増幅器です。

代表的な種類は以下の2つ:

- バイポーラトランジスタ(古くから使用される)

- 電界効果トランジスタ(ICでは主流)

トランジスタの役割:0と1を作る

ICの内部では、トランジスタを組み合わせて**論理ゲート(AND, OR, NOTなど)**を構成します。これにより、コンピュータの基本である2進数の計算が可能になります。

より大きな回路を集積させたものをLSIと呼ぶ

今ではあまり使われてないようですが、集積度によって以下のように区別して呼んでいたようです

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| SSI | Small Scale Integration |

| MSI | Medium Scale Integration |

| LSI | Large Scale Integration |

| VLSI | Very Large Scale Integration |

| ULSI | Ultra Large Scale Integration |

現在では単に集積回路を表す言葉としてICやLSIが使われるようです

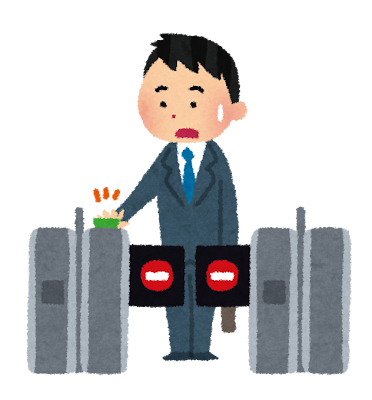

ICチップって、Suicaやクレジットカードのアレと同じ?

ICというと「Suica」「クレジットカード」「マイナンバーカード」に搭載されているICチップを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、それらも「集積回路(IC)」の一種です。

まとめ

集積回路(IC)とは、トランジスタなどの電子部品を1つのチップにまとめた回路です。その小型化と信頼性によって、現代のコンピュータ技術を支える中核的存在となっています

ICを調べているうちに他にも気になる単語が出てきたので時間がある時にまた調べて記事にしたいと思います

コメント